エダマメ

- 小

- 大

文字サイズ

目次

作物特性

エダマメには熟期の違いから極

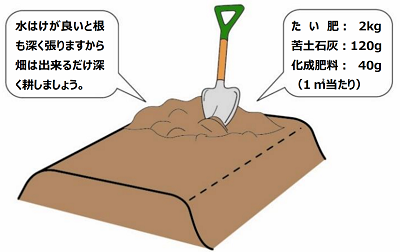

畑の準備

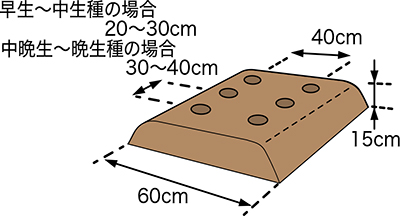

畑にはあらかじめ1㎡あたりたい肥2kgと苦土石灰120g、化成肥料を40g施します。幅1mのうねを立てます。肥料を多くやり過ぎると、茎葉ばかりが繁って莢の付きが悪くなりますので肥料のやり過ぎには注意しましょう。また水はけのよい土壌を好みます。水はけが良いと根も深く張りますからできるだけ深く耕しましょう。うねの高さは15cm位が最適ですが、排水の悪い畑ではもう少し高いうねを立てるとよいでしょう。

タネまき:畑に直接タネをまく場合

深さ1 cm程度の穴を3〜4ヶ所あけます。ヘソを下に向けてタネをまきます。タネを1粒ずつまいて土をかけて上から軽くおさえます。株間は極

発芽したら、早めに間引いて生育の良いものを1〜2株残します。畑に直接タネをまく場合は、鳥の食害を防ぐためにテグスや防鳥テープなどを畑の周囲やタネをまいた近くに設置しましょう。防虫ネットを発芽まで鳥避けの目的で使うのも効果的です。

よくある失敗の原因と対策

エダマメは、タネをまいた直後に大雨が降った場合や、水をやり過ぎて過湿になると発芽不良になる可能性があります。

これは乾燥したタネが多量の水分を一気に吸収することによって急激な膨潤肥大に耐えられずに起こる現象です。発芽できても傷ついた双葉(子葉)で生育遅れが発生し、最悪枯れてしまうこともあります。

対策としてはタネをまく1日前に畑に充分水をやっておき、タネまき当日から数日間は水をやらないでおきます。畑に直接タネをまく場合だけでなく、以下のようにポットにタネをまいて育苗する場合も、同様にすると良いでしょう。

タネまき:苗を育てて植えつける場合

直径9cm程度のポットに市販の育苗培土を8分目までつめます。深さ2cm位のまき穴を3〜4ヶ所あけタネをまきます。タネは1粒ずつまいて土をかけて上から軽くおさえます。日当たりの良い場所におき、防虫ネットなどをかけて鳥避けにすると良いでしょう。発芽して初生葉※が開いたら間引きをし、ポットに元気の良い株1〜2本を残します。間引きにはハサミを使い、根元を切りとり行います。約2〜3週間育てた本葉3〜4枚の頃に植えつけます。

※エダマメやインゲンでは双葉(子葉)が開いてその次に展開してくる葉のことを初生葉と呼び、それから本葉が出てきます。

セルトレーで苗を育てて植える場合、本葉1〜2枚で植えつけます。植えつけた後は株元にしっかりと水をやりましょう。

管理作業

一般的にエダマメは追肥の必要はありませんが、除草を兼ねて土寄せを行いましょう。土寄せは間引き後と草丈が30cmくらいになった頃の2回位行うと倒伏も防止できます。なお中生品種や晩生品種で茎葉の勢いが極端に悪い場合には追肥を行います。その場合は株元に1㎡あたり20gの化成肥料を施してから、土寄せをします。

「秘伝」や「茶豆里心」、「丹波の黒大豆」といった晩生品種は、5~7節目で摘芯します(下の写真の指先部分を摘み取ります)。摘芯によって草丈が抑えられて倒伏が防げ、脇からの枝の伸びも良くなり、莢付きが揃って収量も向上します。

エダマメ栽培では摘芯するのが良いと考えている人もいますが、早生~中生の品種に関しては草丈もそう高くなりませんし、脇からの枝の発生も強くないので効果はあまり期待できません。ただし畑が肥沃で毎年茎葉が茂り過ぎて困るようなら、これらの品種でも摘芯には一定の効果はあるでしょう。

その他の管理

エダマメは開花期以降に気温が高い日が続き土壌が乾燥するような場合、分枝(わき芽)数が減少して花落ちして収量が少なくなります。開花以降のかん水は着莢数を増加させるので有効です。気温が高い日は朝夕の涼しい時間にかん水するとよいでしょう。

エダマメ栽培で大きな被害を出す害虫はカメムシです。農薬などを適切に使って防除しましょう。

収穫

莢の中の実が膨らんでいることを確認して収穫しましょう。エダマメは株の下の方から熟していき、上の方の莢がまだ充分大きくなっていないこともあります。適当な莢を選んでとっていくと良いでしょう。

エダマメはうま味成分の消耗の早い作物です。収穫直後の鮮度の良いものは、家庭菜園ならではの贅沢な味わいです。

黒豆の収穫

丹波の黒豆など、実取り品種は葉が落ちるまで畑に置いておきます。

その後株ごと引き抜いて雨のあたらないようにして乾燥させます。

充分乾燥したら叩いて取り出します。少量の場合は、完熟した莢から摘み取り、ざるなどで乾燥させます。